カサレアルは、2024年4月より Platform Engineering Meetup の年間スポンサーを務めています。

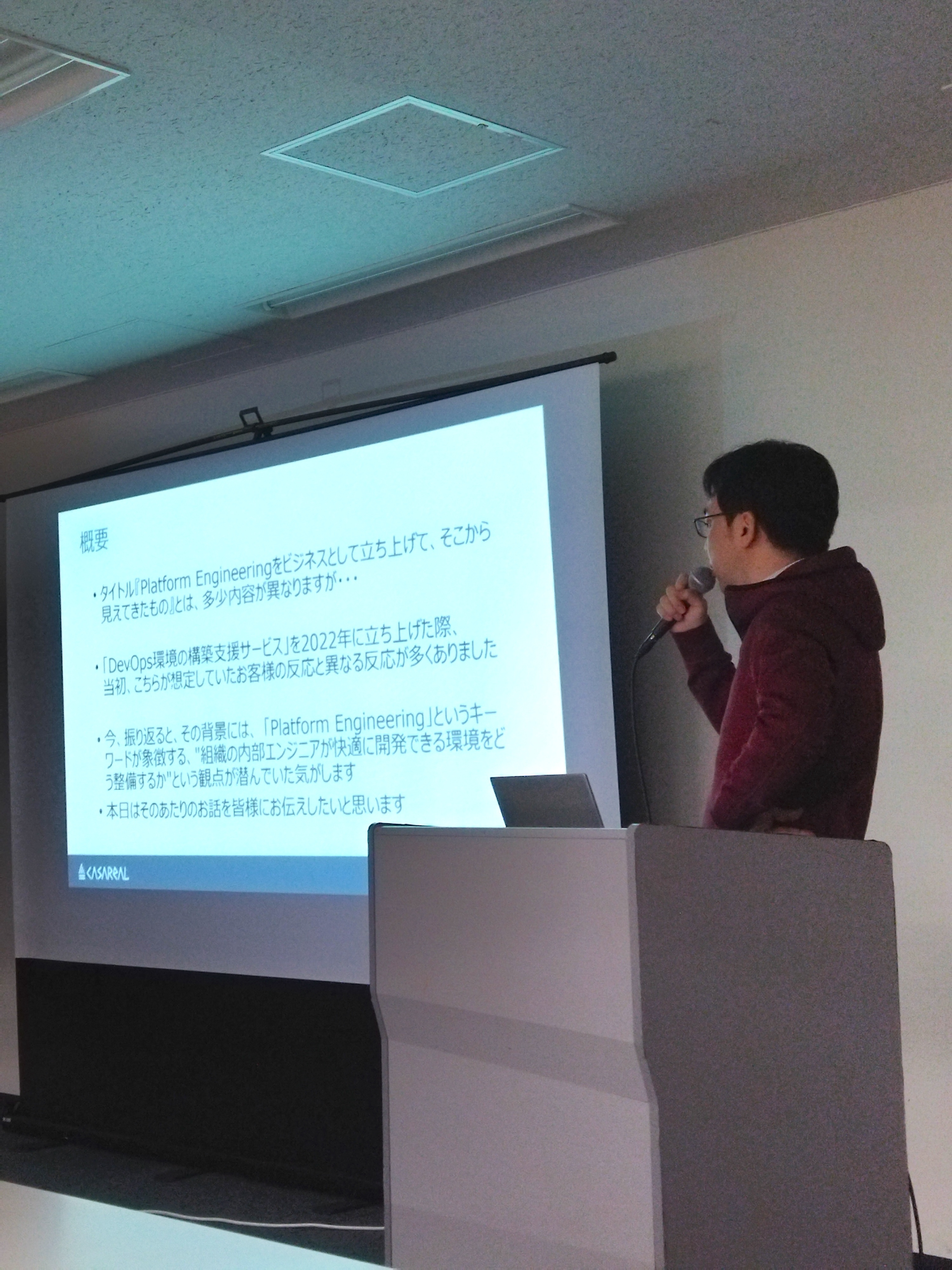

2月13日に開催されたMeetup『Kubernetesで実践するPlatform Engineering発売記念! PFEM特別回』では、

カサレアルの新津 佐内がPlatform Engineeringをビジネスと絡めたテーマで講演いたしました。

講演タイトル

『Platform Engineeringをビジネスとして立ち上げて、そこから見えてきたもの』

2月19日発売の書籍『Kubernetesで実践するPlatform Engineering』の著者である、

Mauricio Salatino氏を招いた本Meetupは、ハイブリット形式で開催され、

現地会場・オンライン会場合わせて400名近い方が参加されました。

本レポートでは、現地会場で参加したスタッフがカサレアル 新津と、他登壇者様による講演をご紹介します。

⧉ Platform Engineering Meetup とは(公式サイトより引用)

Platform Engineeringは、開発者の認知負荷を下げ、セルフサービスで利用できるプラットフォームを提供し、

迅速なアプリケーションの開発体験とデリバリーを実現する考え方です。

Gartnerの予測によると、5年以内に80%のソフトウェアエンジニアリング組織が採用すると言われています。

本ミートアップは、そんなPlatform Engineeringについて学び、発信していくことを目的としています。

共感の声も多数!カサレアルによる講演

ナルホドが詰まった、他登壇者様による講演

本Meetupでは新津の他、3名の登壇者がいらっしゃいました。

その3名による講演内容を簡単にご紹介いたします。

◆『Platform Engineering the past, the present, and the future (in the context of Kubernetes and CNCF)』

by : Mauricio Salatino氏

Mauricio氏は、Diagridのオープンソースソフトウェアエンジニアであり、Cloud Native Computing Foundation(CNCF)のアプリケーション開発ワーキンググループの共同議長も務めています。

2023年に書籍『Platform Engineering on Kubernetes』を出版しました。(日本語版は25年2月19日に発売。邦題は『Kubernetesで実践する Platform Engineering』。)

講演では、Mauricio氏が2021年に本を書き始めた理由や、ソフトウェア開発業界がなぜPlatform EngineeringをKubernetes利活用の前線として置いているのか、また本の出版以降の業界のトレンド~2025年の予想についてお話しいただきました。

現在、多くの企業がKubernetesの採用を勧めていますが、その導入は容易ではありません。Kubernetesを理解するだけでも多くの時間がかかり、さらにはCloudNativeエコシステム全体の理解や、導入後の管理・拡張も求められます。

ここで必要となるのが、Platform Engineeringの考え方です。

Mauricio氏は、組織の段階や文化に合わせてプラットフォームを構築していくこと、Platformチームと開発チームが密に連携していくことの重要性を説きました。

『Platform Engineering on Kubernetes』では、Kubernetesを採用する際に企業が取り組むべき基本的なことから、プラットフォームとは何か、どのように構築するかといったことまで解説されています。

いま注目されているPlatform Engineeringについて深く知りたい方は、ぜひこの書籍を読んでみてください。

◆ Platform Engineeringは自由のめまい - 技術の選択における不確実性と向き合う

by : 株式会社スリーシェイク nwiizo氏

nwiizo氏からは、Platform Engineeringの技術選定における不確実性との向き合い方―規制や自由についてお話しいただきました。

nwiizo氏は、Platform Engineeringが直面する課題として「技術スタックの複雑化」と「責任範囲の不明瞭化」を挙げられました。

選択肢が多いことによる不自由さ(=自由のめまい)や、組織的かつ長期的な影響を与える決定の重さによって、意思決定が遅くなってしまうというのは、クラウドネイティブの導入においても言えることだと思います。

一方で制約があれば良いのかと言えばそうではなく、強い制約は技術習得機会の阻害や革新の妨げとなります。

nwiizo氏は課題へ向き合うために、組織の技術力や文化に応じて自由度を調整すること―自由と規制のバランスを見極めることが必要だと述べました。

◆ GitHub Actions Runner Controllerを利用したPlatform Engineering

by : 株式会社エーピーコミュニケーションズ 谷合純也氏

谷合氏からは、「Action Runnner Controllerを利用してPlatform Engineeringをしよう」という講演をしていただきました。(Action Runner Controllerは、GitHub社が提供するKubernetesコントローラーです。)

谷合氏は、Platform Engineeringを「開発チームをお客様として、Platformを提供し、ビジネス価値を創造する時間の向上や、重複作業の排除による効率化をする分野」だと説明します。

そしてAction Runnner Controllerについて、Platformチームにとって面倒な作業を排除し、開発者体験を向上させるツールであり、CI/CDのためのインフラを完全に自動化したサービスにして提供する、Platform Engineeringの重要な実装要素であるとしています。

講演ではエンジニアリングの標準化や開発者体験の向上、コスト管理の効率化といったAction Runnner Controllerのメリットを、3つのユースケースとともにご紹介いただきました。

谷合氏は、Platformチームにとってのお客様は開発チームで、自動化により接点がひとつ減るため、開発チームからの意見やリクエストを得る機会は絶やさないようにする必要があるとも述べました。

これは利用ツールに関わらず重要なことであり、多くの参加者様が納得しているようでした。

登壇者のみなさま、素敵な講演をありがとうございました!

Platform Engineering Meetupは、次回4月7日に開催されるそうです。

本レポートを読んでご興味を持たれた方は、ぜひご参加ください!