東日本電信電話株式会社(以下、NTT東日本)は、「知識を習得する」から、学んだことを「実務で使う」の間にあるギャップを埋めるため、カサレアルにスキル移転の技術支援を依頼しました。実務で使われている案件を題材とし、個々人が一歩ずつ知識を重ね、最終的には独力で手を動かせるようになり、その後の業務に取り組む姿勢も変わったといいます。「クラウドネイティブ道場」から発展し、カサレアルで提供するワークショップ型研修の先駆けにもなった技術支援について、NTT東日本にインタビューを行いました。

技術支援 担当者

研修を受けてもアウトプットする場がなかった

今回、ご依頼いただいたネットワーク事業推進本部 設備企画部 ビジネス推進部門 では、全社でクラウドを推進するミッションを背負っています。外部の研修を受講してクラウド関連のスキルを身につけようとしましたが、いざ現場に戻ってみると、業務に活かせるようなアウトプットの仕方がわからなかったと言います。当時、この課題を解決するために外部による技術支援を決め、また自らも技術支援を受けた鮫川さんにお話をうかがいました。

カサレアルにご依頼いただく前にお持ちだった課題感についてお聞かせいただけますか?

私がずっと感じていたのは、普通の研修はインプットとしての知識は身に付いても、アウトプットする場がなかなかないということです。ほとんどの研修にハンズオンも付いていますが、それもテキストの内容を追いかけるだけで、自分で考えるということがありません。後になって、「あのコードの意味はなんだっけ?」といった風に、もう1度やろうとしてもできないということもありました。ここにいつも課題意識を感じていました。

鮫川さん

鮫川さん

インプットして終わりではなくて、それを本当にアウトプットできるようになるか?というのは、研修を受講する側からしても、研修を提供する側からしても悩まされる問題ですね。そんな中、どのようなきっかけでカサレアルを知ったのでしょうか?

泉岳寺にあるトレーニングセンターでカサレアルの研修を受講したときに、隣の部屋に「クラウドネイティブ道場」の看板が出ているのを見かけたのです。

その頃、技術者を育成してる会社は“○○合宿”をやっているってウワサに聞いていて。なんでも、学んだ技術をアウトプットする場として実践力を高めるのだとか。そういうのっていいなって思っていたときに、“道場” の文字が目に入ってきました。気になってカサレアルのWebサイトで詳しく調べてみたら、私が思い描いていたものに近かったので、さらに興味が湧きました。ただ、自分たちの業務に照らし合わせると完全に合致はしなかったので、少しカスタマイズして実践力を高められるようなものにできればなと。

“道場”っていうネーミングがよかったのですよね。

鮫川さん

鮫川さん

「クラウドネイティブ道場」という名称にしていてよかったです!

実践力を高める方法として、たとえばクラウドネイティブ道場の7コースをすべて制覇する、ということもご検討されたのでしょうか?

いえ、クラウドネイティブ道場をすべて受講するとなると盛り沢山で、かなり時間が掛かります。私たちはAWSの基礎知識は持っていますし、サーバーレス中心に取り組みたい希望もあったので、メトリクス監視などのコースも不要でした。また、そもそも開発環境がメンバー間でバラバラだったので、開発環境構築から始めて、スタートラインを合わせるところからやりたいと思いました。

鮫川さん

鮫川さん

確かに、それであればカスタマイズした方がよさそうですね。

クラウドネイティブについては、社内でも有識者の方が多くいらっしゃったのではと思いますが、外部に技術支援の委託を検討されたのにはどのような理由があったのでしょうか?

実際の業務では、案件の中で有識者が1対1で教えるということをしていました。ただ、これだと1案件で1名しか育ちません。1対多にすることもできるとは思いますが、案件には納期があるので今度は納期に間に合わなくなります。1対多という形式を取るのも難しいとなると、効率的に技術者を育成するためには教えることを専門としている人に任せることが必要かなと思いました。

鮫川さん

鮫川さん技術支援概要

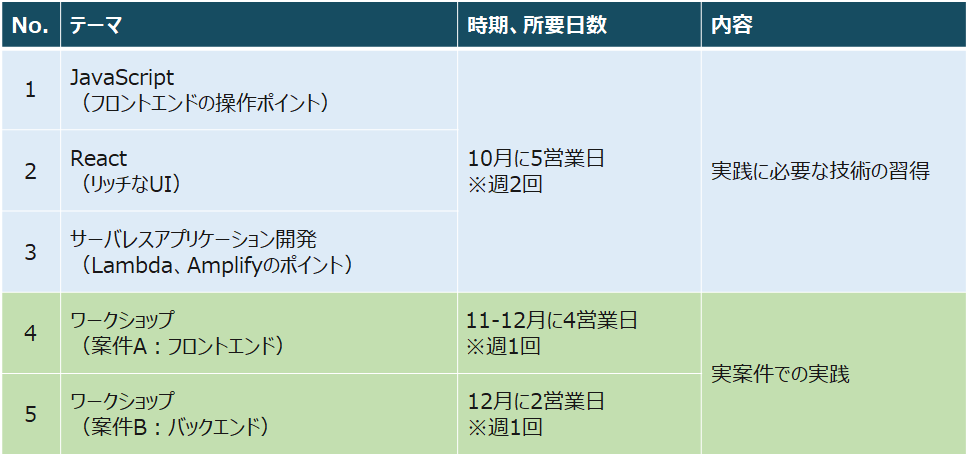

鮫川さんにお問合せいただいてからNTT東日本とカサレアルは打ち合わせを重ね、業務に即したスキル移転ができるように技術支援を組み立てました。最終的にはNTT東日本の実案件2つでの実践を見据え、現場でアウトプットできるスキルを身につけます。

▼パブリッククラウドを活用した各種内製開発、効率化に伴うスキル移転に向けた技術支援

第1回:2021年7月1日〜9月30日(うち、合計11日間で実施)

第2回:2021年10月1日〜12月31日(うち、合計11日間で実施)

対象者数:10名(各回5名)

・プログラミング経験あり(Python初級以上)

・AWSに関する基本的な知識は習得済み(AWS認定試験 Associate以上)

・フロントエンド開発の経験はなし

特徴的なのは、アンケートサイト構築やアラート自動化といったゴールだけが決まっており、実装方法は決まっていないことです。これらのゴールに向かって実際に取り組んでいくには基礎的なスキルも必要なため、まずはJavaScript、Reactといったフロントエンド知識を補いながら、サーバーレスアプリケーション開発を習得していきます。続くワークショップでは実践力を高めるため、各メンバーは1週間の中で自律して実装を進め、カサレアルの技術支援担当者は実装方法や進め方、困りごとの相談を受けてアドバイスします。

ゴールだけ決まっていて、利用する言語も実装方法も自由というのはかなり特徴的ですね。「自学自習」のコンセプトはご相談いただいた当初から一貫して重視されていた点でしたよね。

はい。自分で考えて、調べて、コードを書いて、つまずいたら自分で解決して、できなかったらちょっと助けてもらって… という形式であれば、習得したこととは違う技術を案件で扱うことになっても対応できるようになるのではと思いました。

ワークショップを個人で取り組めるようにしたのも、空いている時間に自分ひとりで調べられるようにしたかったからです。チームで取り組むようにすると時間の都合を合わせるのが難しいですし、得意な人がどんどん進めてしまうということも出てきてしまうので。

鮫川さん

鮫川さんカサレアルとしては立ち上がりの基礎的な部分をガイドしつつ、その後は段階的に設定したチェックポイントでメンバーごとの進捗を確認できるようにしました。これでいよいよ技術支援の開始ですが、実施前に不安に思っていたことをあらためてうかがいました。

通常、研修を提供する企業に対して「研修で学んだことがスキルとして身に付くか?」「実務で使えるのか?」と不安を感じることは多くあると思います。

今回、カサレアルにご依頼いただいたのは研修ではありませんが、同じような不安な気持ちはありましたか?

知識やスキルが身に付くことに関しては、大丈夫だろうと思っていました。今回は研修ではなく技術支援として、普段私たちが取り組みを行っているテーマで、実際に発生する案件に即したものでメニューを組み立てていただいたので、安心感がありました。インプットした知識やスキルをアウトプットすることと、研修のような与えられた場ではなくて実際の業務で実践することを考えると、普通に用意されたメニューでは難しかっただろうと思います。

あとは自主性に委ねているところが強いので、みんなにどれくらい積極的に参加してもらえるかは不安でした。案件の中で1対1で教わっていたときは、期日もあるし、それまでにやらなきゃいけない明確なゴールもあるので、ある程度教える側が引っ張ってくれるのを期待できました。ですが、1対多だとそういう引っ張られ方は期待できなくなるからです。

鮫川さん

鮫川さんあくまで実務に活かせる実践力を高める

鮫川さんの不安に反して、技術支援開始後は、誰もがそれぞれのペースで積極的に取り組んでいきました。基本的には独力で開発を進め、週に1回は技術支援担当者と直接話して進め方や問題点を相談しました。どうしても行き詰まった部分はチャットシステムでも質問しながら、自分が理解できているところ・理解できていないところと向き合い、3ヶ月の技術支援を終えました。

今回は技術支援を2回実施したため、第1回の振り返りでは、第2回に向けてさまざまなご意見をいただきました。特にポイントとなったのは、技術の仕組みをイチからしっかり理解することと、イチからすべて自分で実装しなくてもいいところのバランスです。これに関して、ワークショップの検討者である小暮さんにふりかえっていただきました。

小暮さんは組織内の技術リードとしてメンバーへのスキル移転を担当されていたんですよね。以前と比べて、今回の技術支援で何か印象的だったことはありましたか?

そうですね、たとえばReactのCreate React App(※)を使わずに教えているのを疑問に思って聞いてみたのですが、カサレアルの技術支援担当者の方からは「Create React Appを使ってもアプリは動きますが、それによって隠されてしまうものも多く、なぜこう動くのか?というのが追えなくなってしまいます。すると、独力で作るのが難しくなると思ったからです」と聞いて納得しました。私自身は、最初の基本のところから楽を覚えずにやるというのはあまり考えていなかったので、そういう教え方もあるのだと知れました。

小暮さん

小暮さん※コマンドひとつでReactのSPAを作れるもの。必要な開発環境の構築と最適化も済ませてくれる。

本技術支援の事務局でもあり、自らも参加者でもあった平山さんには、より実務に即した支援にできるようなご意見をいただきました。たとえば、第1回の技術支援のテーマにはHTML/CSSも入っていましたが、技術支援を受けるメンバーのレベルからして、「これは事前に各自が習得しておくとしてもよいのでは?」といったご提案や、技術支援期間中のQAサポートの仕方、利用するツールの選定に関してなどです。

その中に、Apmlifyの利用についての議論がありましたが、当時のことを平山さんはこう振り返ります。

第2回に向けては、サーバーレスアプリケーションの公開はAmplifyを使うことにしました。根本を理解するのは大事なのですが、支援を受ける側からして「これはもうやってられないな」ということがありました。仕組みをしっかり理解することと、楽できるところは楽をすることのどちらかしか選択できないなら、現実的に利用するときのことを考えて、より実践的な方を取りたかったからです。そういう兼ね合いで、業務でも利用することが多いAmplifyを使う方向に落ち着きました。

平山さん

平山さん振り返りでいただいたご意見を汲んで、第2回は開発環境やテーマをより実践的な内容にブラッシュアップすることができました。総合的に見て、カサレアルの技術支援はどうだったのでしょうか。

要望したとおりの内容になって非常に満足しています。メンバーの中にはプログラミング未経験の人もいましたが、HTML/CSSというベースの部分からJavaScript、Reactまで丁寧にガイドいただきました。前半でインプットしていただいたことが後半のアウトプットに活きるかたちになっていて、非常にわかりやすく指導いただいてるなと感じました。

小暮さん

小暮さん

ありがとうございます!特に後半のアウトプットの部分(ワークショップ)は、週1回でカサレアルの技術支援者と対面する日以外は個々人の自主性に委ねられていたので、小暮さんには裏でフォローいただいたところがあったのではないでしょうか?

いえ、私のフォローが必要ないくらいフォローいただいてました。対面する日以外のQA対応は「ベストエフォート」と聞いていたのですが、そう言いつつも実際にはかなりフォローいただいたかなと思います。当初は、メンバーが各自で開発する途中で行き詰まって進めなくなったら私がフォローしようと思っていたのですが、その必要もなく、非常に助かりました。

小暮さん

小暮さん鮫川さん、平山さんにも感想をうかがいました。

受け身ではなくて、自分でがんばるスタイルでできてよかったです。受け身だとただの座学になってしまうので。小暮さんも言っていますが、つまずいたときに質問を投げると、いつでもすぐに答えてくれました。レベルが低い質問にも丁寧に答えてくれてありがたかったです。

鮫川さん

鮫川さん私は社内DXを推進したい想いがもともとあったので、モチベーション高く参加させていただきました。個々の進捗状況に合わせて、技術的なことから進め方まで丁寧に確認しながら支援してもらいました。私個人としてもDX推進に向けた内製開発を達成できたので、そういう意味でも参加してよかったなと思います。

他のメンバーとも「技術支援すごいよかったよね」というのは共通見解だと思います。個々のスキルは異なるのですが、とても丁寧にサポートしてもらったので、毎週毎週、1歩ずつタスクを進めて成長していくのを感じられました。

平山さん

平山さんクラウドネットワーク推進担当課長である五味さんにもうかがいました。

今回の技術支援が終わってから実務に入ったときに、不明点を有識者に確認するときの理解度や、自身で設計したり構築したりするリードタイムが変わったのではないかなと思います。各個人の進捗自体はバラつきがありましたが、業務に近い技術要素で、ワークショップを含めて一気通貫で実施できたことが大きかったです。理解度もそうですが、取り組む姿勢やマインドも含めて仕上がってきたのではないかと思います。

五味さん

五味さん技術支援を受けたメンバーの声、今後の取り組み

全体を通し、とても丁寧でわかりやすかったです。

特にJavaScriptの基本部分は、なかなか自分一人で理解するのは難しく、苦戦していたので、技術支援を通して無名関数や、アロー関数をきちんと理解することができました。

ワークショップでは、入力チェックに苦戦しましたが、Mattermostや対面の相談時間を通して、とても丁寧にご回答をいただくことができたので、何とか進めることができました。

初心者には難易度が高かったというのが正直な感想です。

前半でインプットしているあいだは、自分で理解しているかわからないまま進んでいました。

後半のワークショップのテーマも範囲が広すぎて、進め方に悩むことがありました。

カサレアルの技術支援担当者の方からは適切なアドバイスをいただき、非常に助かりました。

今回の作業は単独で開発する流れでしたが、今後は複数人で開発する場合のノウハウ(命名規則、コードのGitHubなどのバージョン整理、Docker/cloud9を用いた環境整備など)を学んでみたいと思いました。

インプットするだけでなく実際に自分で構築してフィードバックをもらうことで、知識や技術を定着させることができて大変勉強になりました。

最後に、五味さんから今後の取り組みについてお話いただきました。

今後さらに力を入れていきたいところとして、長期的に内製開発できる体制の維持があります。そのためにフルスタックで開発できる人材の育成と、それぞれが持つ得意・不得意に合わせてバックエンドやフロントエンドのテクニカルスキルを伸ばしていくなど取り組んでいきたいと考えてます。

五味さん

五味さんカサレアル担当者より

王子

王子(技術支援者)

今回の技術支援では、「実務に必要な技術の習得」「実案件での実践」と2段階に区切ってサポートしました。

「実務に必要な技術の習得」では、カサレアルのトレーニング・コンテンツを使用して、基礎となる開発スキルを体験します。このインプット編では「名前だけは聞いたことはある」が発生します。技術支援者である私と質疑応答することで、参加しているメンバーと生きたトピックスを共有する機会があります。

「実案件での実践」では、課題のテーマについて個人単位で実践してもらいました。週1回、ZOOMを使って各個人ごとに1週間の成果を見ながら、自らの課題の解決案の模索、新たな課題の発見、翌週のためのスケジュール調整などを行いました。

今、アプリ開発者に求められるスキルは、プログラミング(フロントエンド、バックエンド)からクラウドのインフラ活用まで多岐に渡ります。総合的に取り組むことで、結果的に開発力アップに繋がります。そのため、今回の技術支援では、一貫して業務と同じ環境(AWSクラウド)を使用してインプット編から開発ワークショップ編までを実践しました。

小林

小林(営業部長)

「○○の研修を受けてきました。では、早速実務でやってみますか」ができないというのは、私が研修事業の営業として働いていく上でも課題認識を持っていたところでした。私たちは「技術の入口に立つ」と言ってトレーニングを提供してきておりますが、それはすぐにプロジェクトに入るお客様にとってはすぐ活かせるものの、エンジニア育成として大きな目で見ると非常に難しいテーマだと感じておりました。研修で学んだことが身に付いてない、数ヶ月経ったら忘れてしまうという事実は、教育熱心な会社様ほど課題認識を持たれているところだと思います。

しかし今回、NTT東日本で行った技術支援は、実務で使われている案件を題材にし、テクノロジーやIDEなども社内の実情に合わせ、最低限のインプットをしつつもアウトプット中心で実施するというものでした。この技術支援を実施させていただいたこと、高いご評価をいただいたこと、しかも2回まわさせていただいたことを非常に嬉しく思っています。我々のような会社にとっても今回の技術支援は非常に良いヒントになり、大変感謝しております。

顧客プロフィール

東日本電信電話株式会社

設立:1999年7月1日

資本金:3,350億円

営業収益:16,224億円(2020年度)

営業利益:2,439億円(2020年度)

従業員数:5,085名(2021年3月31日現在)

本技術支援に関連するサービスはこちら

※本技術研修はカスタマイズされたものであり、日数や内容等、上記サービスから一部変更が生じている場合がございます

1分で簡単!資料ダウンロードはこちら

1分で簡単!資料ダウンロードはこちら